Biografia

Nato a Beirut il 12 agosto 1943, Assadour tiene la sua prima mostra a Beirut, dal 6 al 18 marzo 1964, lo stesso anno in cui si trasferisce a Parigi e si iscrive all'Ecole nationale supérieure des beaux-arts.

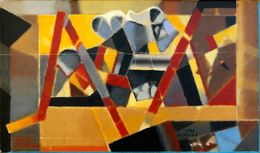

La sua pittura si inserisce nel quadro armeno: retorica e simbolismo del paesaggio interiore, della sua desolazione e della sua gestione in un dolore congelato e ripetitivo sostenuto da un virtuosismo tecnico divenuto il necessario corollario dell'espressione. Sembra parlare solo di paesaggi desertici e di mondi sconnessi, ma in modo così preciso, meticoloso e al limite della leggibilità che può raggiungere il grande pubblico, da non utilizzare più temi facili o variazioni tematiche, ma assemblaggi di un mondo interiore dagli elementi pittorici messi gradualmente in atto.

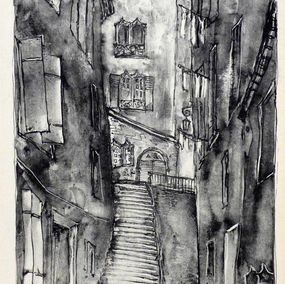

Per lui la geometria del mondo si corrompe per lasciare spazio a una Terra vana e derisoria, a una finalità ateologica, poiché senza redenzione, se non forse attraverso l'isteria delle minuzie tecniche come modo per riempire il vuoto del disastro, senza sapere se è davanti a te o dietro di te. Righello e compasso alla mano, scruta alcuni incubi catalogati e fabbricati, che perdono il loro carattere per diventare esercizi e variazioni sull'incubo dell'incisione e di un mondo che l'atto del disegno e della pittura congela in una presa irrimediabile.

Ciò che aggiunge distanza è la precisione, il senso dell'esattezza, di un rilievo topografico la cui meticolosità si sviluppa fino all'assenza di personaggi inerente alla messa in scena. Perché la scena non è mai fissa, come si direbbe di un tavolo o di un teatrino. Tutto è deserto, e se lo spettatore dell'incisione si rammarica di essere stato lasciato in asso, è perché non ha altro di cui dilettarsi se non la perfezione tecnica delle tracce.

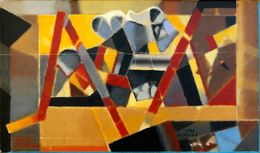

Nei suoi oli, Bezdikian ha cercato di superare il problema del virtuosismo nel coprire grandi aree attraverso l'uso dell'aerografo, ma anche attraverso un'eccellente tecnica di stratificazione, che fa sì che il colore ricopra la superficie come la lava di una Pompei mentale.

Come accedere all'arte? A questo problema, Assadour ha fornito le soluzioni di un tecnico, attento alla maestria, che rivaleggia con l'artista. Lavoro artigianale e meccanico di se stessi consistente nel vedersi come strumento di precisione, che è un modo per introdurre il cupo piacere, e nel fare della pittura l'illustrazione evocativa di una desertificazione interiore.

Assadour ha preso alcune lezioni di disegno da Guiragossian. Pur riconoscendo il talento del suo allievo, non poteva andare oltre senza attirare il giovane verso ciò che gli apparteneva: l'espressione degli ambienti popolari, la povertà, l'erranza e, soprattutto, l'ambizione di accedere alla società di Beirut che poteva acquistare i suoi dipinti. Aveva il gusto della pittura e del disegno e si sforzava di trovarne una traccia culturale, non avendo altra scelta che collegarlo a una pratica.

Dovette rendersi presto conto dell'inadeguatezza dei mezzi tecnici messi a sua disposizione in Libano, e anche di quelli che credeva di cercare altrove quando si iscrisse, quasi bambino, alla scuola ABC di disegno per corrispondenza in Parigi. Ha misurato anche l’inadeguatezza sociale dell’ambiente armeno e di quello libanese a cui poteva accedere In quel momento non si trattava di rifiutare il piano proposto da Guiragossian, ma di volere qualcos'altro, senza sapere ancora esattamente cosa. Del resto Guiragossian non aveva ancora raggiunto, a metà degli anni Sessanta, la notorietà che un giorno sarebbe stata sua.

Assadour si iscrisse al laboratorio di Guvder, poi all'Istituto Italiano di Cultura di Beirut, dove studiò italiano e prese lezioni di pittura da Jean Khalifé. Primo nel concorso di fine anno, vince una borsa di studio di tre mesi per l'Italia. Per lui è l'inizio della necessaria separazione. Non consiste in una scalata sociale in linea con la solita storia degli armeni della diaspora, che riescono ad affermarsi grazie a un lavoro incessante. Le sue motivazioni sono legate a un disgusto immenso e reale, innanzitutto per quello che sarà se restasse in Libano, ma anche a un'esigenza e a un'ambizione che fanno apparire Parigi come unico punto di riferimento. Parigi, l'unico altrove poetico alla portata dei libanesi, accessibile, a portata di mano. L’approccio sociologico non è l’unica risposta a un problema complesso che riguarda l’intera questione dell’identità armena, ma anche quella posta dall’esilio, l’interrogarsi della storia dell’arte e dell’arte contemporanea, come rispondervi mantenendo, per quanto possibile, domande e risposte aperte Proveniente da una comunità riluttante a integrarsi, sceglie di stabilirsi nell'esilio come nel territorio dell'inevitabile indecisione e della scelta sempre rinviata.

Assadour ha posto e risolto, al suo livello, il problema della pittura libanese, con la volontà di andare oltre il gioco culturale armeno, quindi socio-confessionale, e il gioco sociale libanese, assunti come possibilità di dispiegamento dell'artista e del lavoro di arte, che ha sfidato pur essendo consapevole dei suoi limiti angusti. La sua strategia parigina si basava su Beirut per alcune mostre. Ciò che lo consolidò nel mondo dell'incisione parigina non ebbe tanto a che fare con queste mostre quanto con un graduale ingresso nel mercato, a cominciare dalla galleria La Pochade in Boulevard Saint-Germain e ampliando gradualmente contatti e vendite.

Il suo universo mentale è stato plasmato dalla Parigi degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta. Fu allora che furono messi in atto i meccanismi della rottura con il Libano. Allora Beirut non era per lui altro che un rifiuto e un brutto ricordo.

Il suo primo soggiorno italiano nel 1962 ci porta a chiederci come un armeno abbia interpretato il Rinascimento italiano. Senza dubbio come i Mechitiaristi di Venezia, per i quali l'Italia non era solo un rifugio, ma un mezzo per comprendere e far comprendere l'Armenia. Per loro non esisteva l'Armenia più mitica dell'Italia reale, ma quel territorio aperto a tutti i venti che è un'isola, e la loro ricordava il vento di mare e la reclusione forzata. I mechitiaristi intendevano trasmettere ai seminaristi la teologia e i riti di san Gregorio l'Illuminatore, garante dell'identità, e si preoccupavano di mantenere con la vicina latinità questa prossimità dove l'arte non deve alleviare le angosce del mondo, ma cerca di contribuire alla abbellimento del culto ed elevazione dell'anima.

Non c’erano pittori nell’isola veneziana di San Lazzaro, dove si erano stabiliti gli armeni, perché le tele italiane proclamavano in ogni modo possibile che la plasticità di ogni messaggio e significato era esaurita e che non era più concepibile competere con tanto virtuosismo.

Una delle caratteristiche principali della pittura armena è il suo confinamento in se stesso, nonostante la necessaria apertura al mondo esterno, non solo per il modo in cui cerca e assimila, ma anche per il modo in cui certi pittori si copiano a vicenda, con nessun altro intento se non la chiarezza di ciò che sembra loro un'esperienza precedente e contemporanea L'Armenia interessa solo vissuta come viaggio di anti-esilio, più che come esilio e straniamento. Nel significato della terra natale sono portati tutti i significati, che non sono legati solo alla necessità di sopravvivere, ma a un modo di anticipare sempre l'irrimediabile prendendosi cura solo del quotidiano, di coltivare la terra in modo da scavare lì la sua tomba. Perché l’esilio sposta questi due legami con la terra natia che sono il campo e la tomba. L'Armenia aggiunge un'energia feroce, che non è solo fisica e nasce dall'assoluta necessità di vivere, di trasmettere, e non solo di collezionare.

In Italia Assadour ha imparato la lezione del rigore del disegno e del gioco delle influenze. La scelta dell’incisione lo costrinse a radicalizzare il problema della forma e, anche, ad aprirsi a una contemporaneità che non era più solo quella dell’ambiente sociale primario – gli armeni di Beirut poi il pubblico di altre comunità. Aveva decodificato i suoi predecessori, Guvder, Guiragossian e Khalifé, così come i pittori libanesi degli anni Cinquanta e Sessanta.

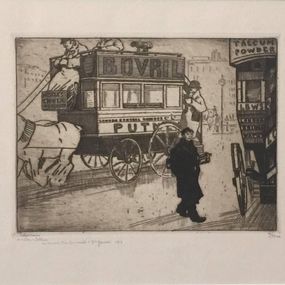

A sua volta, ha ripreso le vecchie domande irregolari sull'identità e sul modo di porla, dalla tristezza dell'esilio armeno all'angoscia dell'esilio libanese, in un modo di vedere e sperimentare se stessi come una macchina spersonalizzata ma presente. Non ha dipinto un mondo meccanico, ma la proiezione di questo mondo, gli effetti del montaggio e dello smontaggio in tutte le situazioni possibili: dal rimaneggiamento mentale alla fredda architettura e dalla cupa delizia alla definitiva glaciazione. Mesi scheletri del tempo, di una metromania il cui scopo non era né istruire né ricordare, ma rendere visibile un'autopsia stanca e nevrotica di tutti gli elementi dirottati in simboli, cardine del segno e della catalisi Questo francobollo britannico che porta la sagoma della regina Vittoria è una vittoria della filatelia, un souvenir di viaggio o la filatelia è solo un'alternativa al viaggio? La misurazione precisa di una vita, un vuoto metronomo del tempo, è legata soprattutto alla deculturizzazione.

Se Assadour sembrava volere qualcosa, non era tanto il ritorno alla terra perduta quanto piuttosto gettare le basi per un catasto inaspettato, nella certezza della disperazione, dove la parte di narcisismo si aggrappa alla realtà con meticolosità. Possiamo solo dire ciò che questo artista di talento, timido e conquistatore di fronte all'Europa, ha detto della sua solitudine e della sua angoscia, che doveva e voleva guadagnarsi da vivere con la sua pittura e sentiva di doversi mettere al lavoro.

La sfida della pittura a olio implica tensione, un irrigidimento attraverso il virtuosismo tecnico; è un modo di accedere velocemente allo spazio piatto da colorare e al montaggio di segni di angoscia, semaforo sibillino di un vocabolario personale che, per lo spettatore, è la stilizzazione di ciò che non comprende. Assadour si basa sul virtuosismo dei modelli in scala, dove domina l'intero spazio di personaggi e segni. Le autoproiezioni ci permettono di contrastare e allontanare il disprezzo per un'estetica della necessità. Non sempre sfugge alla ripetizione del disastro e della reclusione, questa nevrastenia dell'incisore, aratore senza terra fertile, posta davanti alla grande targa condannata ai segni, intravisti come i fallimenti del senso, bruciati dall'acido, anneriti dai colori di una malinconia intesa come lutto dei colori.

In sostanza Assadour continua a ripetere che il mondo è inutile; tutta la sua pittura tende verso questa manifestazione. Tuttavia, il dolore e l'angoscia dell'esilio impedivano, per lui, l'imbalsamazione con la tecnica, mentre, per tanti altri pittori, era necessario soprattutto imparare a tacere questo dolore attraverso la rassicurazione di sé, attraverso la qualità accettabile di un mestiere di somiglianza. e disegno. Era impossibile per loro andare oltre in società dove la perdita della somiglianza appariva come perdita dell’immagine, dello specchio e dell’identità. Perduti tutti i sensi, come ogni immagine, dove potrebbe specchiarsi l'artista se non nella follia di non poter più ricorrere? Perché proprio quella era la minaccia più temibile: tornare in esilio senza specchio e senza volto E verso quale esilio adesso, dal momento che tutto era perduto?

Assadour è arrivato al linguaggio di un segno autonomo, ma ciò che più colpisce – né un approccio letterario né un rifiuto plastico – è questo mondo di segni che si limita al solo significato conferito dal pittore. Non lo criticheremo né per l'assenza di significato né per il pericolo dell'onirico o delle chiosature, ma piuttosto per questa impossibilità di un significato aperto. Dobbiamo contrapporre un significato aperto a un significato chiuso? Non si tratta qui di una decodificazione chiara e diretta di qualcosa che vorrebbe essere trasmesso, o della giustificazione di un significato che dovrebbe reggersi da solo, secondo la logica di ciò che lo fa funzionare come un dipinto.

Assadour ha costruito il suo mondo sul proprio simbolismo, la cui necessità ha spinto fino alla fine. La vera domanda da porsi è: perché questo mondo sembra esistere come costruzione pittorica? Perché ha capito che una tela è costruita con elementi pittorici, quindi un vocabolario e un legame mentale personale, una visione. Salvato dalla retorica grazie alla pratica dell'incisione, ha potuto articolarsi attorno alla sua disciplina e alla sua tecnica. La pittura a olio e la tela avevano abituato troppi pittori libanesi al lassismo del vago, poiché l'olio è duttile e può prestarsi a strutture fatte, per tre quarti, di un imagismo inespresso. Lì si parlava più di lavoro che di chiacchiere.

Assadour Bezdikian o la terribile corruzione della geometria del mondo, forse perché non gli rende giustizia. Terra vana e derisoria, geometria del disordine, creata con gli elementi di geometria e retorica tratti dallo studio della storia della geometria rinascimentale Manierismo che la vertigine della geometria paralizza, più che aiutare a fuggire nell'illusione di un mondo deviato nell'immagine della Passione, del corpo torturato. C'era in lui l'eco lontano delle ricerche matematiche del Rinascimento, formalizzazione dell'esigenza di un ordine mondiale.

Fa un dipinto religioso, con tutto lo sfondo armeno senza teologia, teologia senza escatologia ed escatologia senza metafisica. Il suo ricorso ai fini ultimi avviene senza che questi siano un aiuto della religione, ma un ricorso ad un'altra religione, di cui la pittura è l'unico rito, l'unico esercizio e l'unico scopo.

Così dobbiamo intendere la tortuosa filigrana dove, spesso, il significato apparente e il significato reale per il pittore sono solo legati ad un modo di considerare il significato delle parole. Per quanto riguarda il significato del mondo, Bezdikian lo vede deviato dal loro oggetto. La sua pittura è lì come a dire tutto questo paradosso: la nebbia e l'estrema precisione delle incisioni a punta e ad acido, il “Non vengo da dove vengo, vengo da altrove. Non vengo da dove pensi ma da meglio>>. Perché è questo il paradosso che prende posto nel suo sguardo.

Articolo di Nohad Salemeh

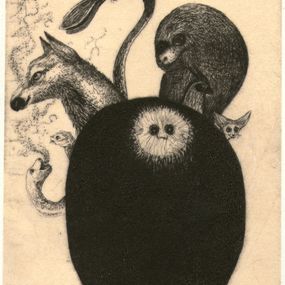

La stranezza di un universo popolato da personaggi mitici, centauri, stregoni... adiacente a uno spazio colmo di un'accozzaglia di numeri, segni, scarti di macchine, elementi dislocati! Fusione di scienza e finzione, o forse, imposizione del razionale per fissare l'irrazionale, per renderlo concreto. Eppure, questo itinerario che Assadour ci propone al di fuori della nostra presenza geografica, al di fuori perfino dello spazio che sogniamo e in cui viviamo, questo viaggio che ci intercetta in un intervallo favoloso da cui tempo e durata si trovano esclusi – costituisce il nucleo leggendario dell'incisore e lo definisce geometra del terzo spazio.

Assadour è un artista che pensa il suo sogno ma che, tuttavia, sogna i suoi pensieri. In questo senso, il suo simbolismo, quasi narrativo, inscritto nel quadro di racconti improvvisati che ricoprono la superficie della tela, è più legato allo spirito della leggenda. Mentre il suo tema piuttosto cerebrale apporta una nuova prospettiva alla scienza delle domande, nel quadro della psicoanalisi. Assadour, infatti, cerca di inseguire il sogno, di catturarlo, di ricucirlo per meglio ricostituirlo in tutte le sue delusioni e sorprese. Una nuova prospettiva in termini di tecnicismo: passaggio, in particolare, negli acquerelli, da tocchi geometrici (quadrati, sfere, semisfere, ecc.) a tocchi fluidi che si dissolvono nei meandri. Lungi dal mascherare la linearità, il colore la rafforza, conferendole, all'interno di una tenera morfologia, espressività e rigore. Il colore con tutta la sua gamma di rosa, blu, grigio intermedio... crea, qua e là, per effetto della sua fluidità, nuove “trappole” leggendarie e liriche. In altre parole, diremo che il verso – frutto di una sincronizzazione tra “sentito” e “riflesso” – rinuncia alla sua torsione per dissolversi in una dimensione lirica. E i tocchi coloristici esibiti con poesia, assumono, sembra, una funzione precisa: l'estetizzazione di questi materiali recuperati, di questi oggetti scartati, o di questi detriti da ricostituire che arredano la tela di Assadour e che hanno nome: cicatrice di una città!

Nationalità

Categorie

Movimenti artistici

Temi

Personnages polychromes

Assadour Bezdikian

Pittura - 50 x 60 x 0.5 cm Pittura - 19.7 x 23.6 x 0.2 inch

Venduto