Peinture Paysage

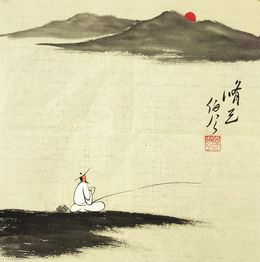

Au sein de l'histoire de l'art, la peinture de paysage ou de nature en général occupe une place toute particulière. Elle se distingue des autres genres consacrés, tels que la peinture d'histoire, la peinture de genre et le portrait. Elle possède une riche histoire et est représentée sur tous les continents. Très pratiquée dans l'art occidental, elle est également une place de choix dans la culture nippone et chinoise.

En Europe, malgré les efforts constants des artistes pour valoriser ce genre de l'Antiquité à l'époque contemporaine, la peinture de paysage ne s'affirme qu'à partir du 15ème et du 16ème siècles, grâce notamment aux œuvres du peintre anversois Joachim Patinier. Pour l'une des premières fois dans l'art pictural occidental, le paysage est véritablement le sujet figuratif de la toile.

Un autre élément majeur participe à l'émergence de la peinture de paysage comme un genre à part entière : il s'agit de l'impact de l'influence protestante aux Pays-Bas. En effet, le protestantisme rejette les icônes et interdit l'image biblique, soupçonnée de provoquer l'adoration idolâtre.

Se développe ainsi entre le 16ème et le 17ème siècle, toute une frange de créateurs flamands et hollandais spécialisés dans la représentation de scènes pastorales, de natures mortes et de peinture de paysage de tout type : paysage d'automne, paysage enneigé, paysage de Provence, paysages de jardins, paysage de campagne, etc.

Le peintre français Claude Gellée, dit le Lorrain, a été retenu parmi tant d'autres par les historiens de l'art comme celui qui a donné à l'art de la peinture de paysage ses lettres de noblesse. Mais des artistes tels que Watteau, Vermeer ou encore El Greco pourraient également être cités, chacun dans leur style de peinture caractéristique.

À partir du 19ème siècle, la peinture de paysage n'est plus seulement décorative et elle n'a plus rien à envier aux autres genres. La plupart des artistes peintres s'inspirent des techniques propres de ce style, et sa production égale en terme de quantité la peinture de portrait.

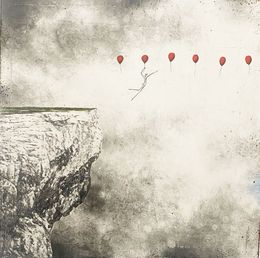

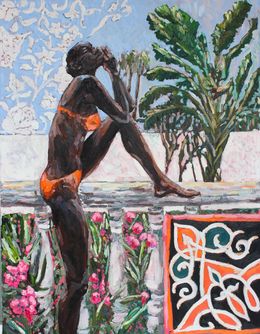

L'arrivée de la photographie dans les années 1850 et le développement du romantisme participent également largement à la démocratisation du paysage comme étant le motif principal de l'œuvre. D'autre part, l'industrialisation de masse conduit beaucoup d'artistes à ériger la nature au rang d'expression sublime d'une « vérité » qui se perd et se corrompt dans les villes. William Turner et Caspar David Friedrich font alors de la figuration de la nature des moyens de communiquer des états d'âme mélancoliques et torturés, de représenter des émotions à l'état pur. Enfin, le voyage est largement glorifié. La quête d'exotisme motive le mouvement orientaliste, qui revendique une vision fantasmée des contrées étrangères.

À la fin du 19ème siècle, l'impressionnisme, notamment sous les pinceaux de Claude Monet, accomplit une véritable révolution dans la pratique de la peinture de paysage. Ce mouvement marque un tournant décisif de l'histoire de la peinture en mettant l'accent non pas sur l'exactitude naturaliste du trait et la fidélité au modèle, mais sur les effets de lumière. La peinture de paysage ne doit plus être identique au sujet représenté, mais exprimer une impression subjective et une perception singulière.

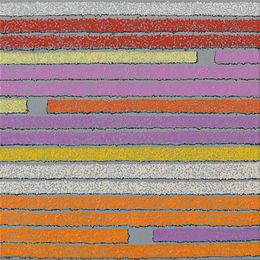

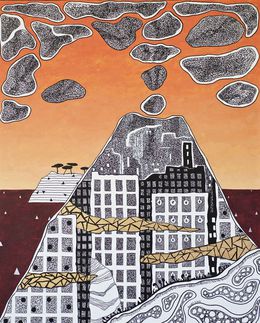

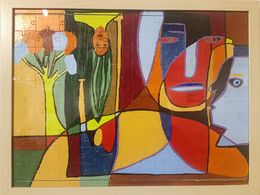

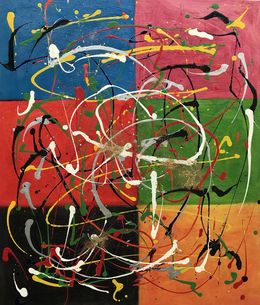

Dans le courant du 20ème siècle, une multiplicité de mouvements artistiques réinterprètent tour à tour l'art de la peinture de paysage. Aux moulins symbolistes de Piet Mondrian on peut opposer, à la même époque, les maisons sobres et solitaires du réaliste Edward Hopper. Le cubisme, le surréalisme, et même le mouvement abstrait font eux aussi l'épreuve de la peinture de paysage.

En somme, ce genre est devenu un incontournable à partir du 19ème siècle, même si la volonté de représenter la nature n'a pas toujours répondu au même objectif. Nous pouvons également penser aux peintures de Van Gogh, comme sa très célèbre œuvre Nuit étoilée.

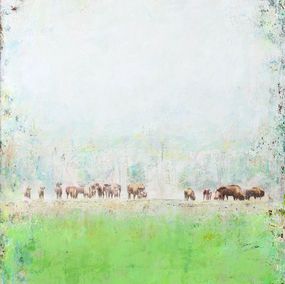

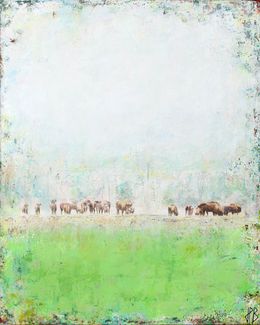

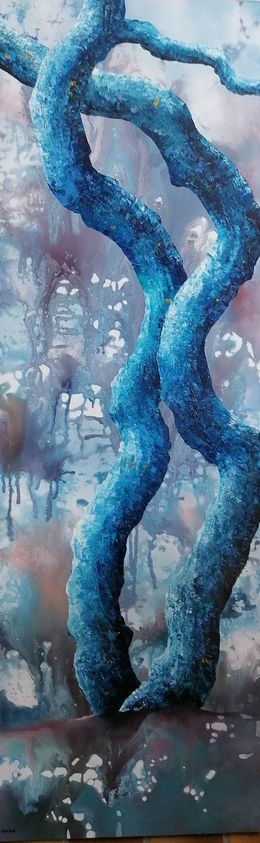

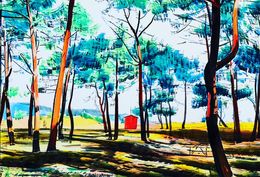

Pour découvrir toute la variété actuelle de la peinture de paysage chez les artistes contemporains, que ce soit en peinture acrylique ou en peinture à l'huile, il suffit de parcourir nos tableaux. Plongez à travers les paysages ruraux, les peintures de plages ou les tableaux de montagne, ainsi que les forêts et les peintures d'arbres.

Voyagez à travers les peintures de paysages enchanteresses de Luis Alvarado, les compositions oniriques de Zakaria Aboukhriss, les paysages cubistes de Thomas Delalande ou encore les peintures fleuries de Diana Malivani.

Enregistrez votre recherche et retrouvez-la dans vos favoris

Enregistrez votre recherche pour la retrouver rapidement

Recherche sauvegardée

Votre recherche est accessible depuis l'onglet favoris > Mes recherches favorites

Recherche non sauvegardée

Un problème est survenu

Découvrez les styles & mouvements

Découvrez la sélection de nos experts

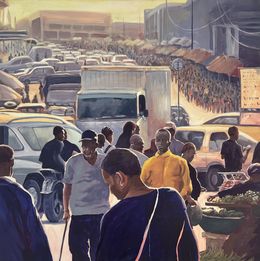

La peinture de paysage est la représentation d'un paysage, ou d'un décor naturel, à l'aide de la peinture. Les peintures de paysage peuvent inclure des éléments tels que des collines, des arbres, des champs, des maisons, des montagnes et des étendues d'eau.

Les 3 principaux types de peinture de paysage sont la peinture figurative, impressionniste et abstraite. Alors que les paysages figuratifs sont les plus proches de la réalité, les paysages impressionnistes et abstraits visent à dépeindre des émotions ou des idées à travers leurs couleurs, leurs formes et leurs compositions.

La peinture de paysage a joué un rôle important dans l'histoire de l'art. Elle permet non seulement aux artistes de dépeindre le monde et l'environnement naturel dans lequel ils vivent, mais aussi de transmettre leurs valeurs et leurs idées sur le lieu qu'ils dépeignent. Par exemple, la peinture de paysage américaine du début du 19ème siècle célébrait les idéaux patriotiques de la Révolution américaine en glorifiant son expansion industrielle, le tout dans un paysage naturel sauvage fantasmé.

Claude Monet, figure majeure de l’impressionnisme, a peint la nature à travers ses célèbres séries de paysages, comme les Nymphéas. D’autres artistes, tels que Camille Corot ou Georgia O’Keeffe, ont également célébré la nature dans leurs œuvres.

Un peintre du paysage est appelé un paysagiste. Ce terme désigne un artiste spécialisé dans la représentation de la nature, des jardins ou des scènes en plein air, un genre très apprécié dans l’histoire de l’art.

Un peintre paysagiste est appelé « paysagiste ». Il s’agit d’un artiste spécialisé dans la représentation de paysages, qu’ils soient naturels ou urbains, à travers la peinture.

Parmi les peintres les plus connus figurent Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh et Léonard de Vinci. En art contemporain, Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama et Banksy sont également des références majeures.